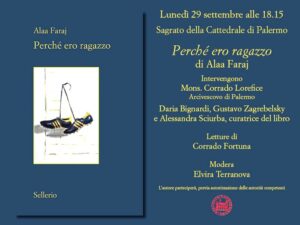

In Libia era una stella del calcio ma Alaa Faraj è stato condannato come scafista. La sua storia è raccontata nel libro Perché ero ragazzo (di Alaa Faraj, a cura di Alessandra Sciurba, Ed. Sellerio) presentato lunedì 29 settembre sul sagrato della Cattedrale di Palermo. Alaa Faraj, per la prima volta fuori dal carcere con un permesso speciale, deve fare i conti con una fine pena prevista tra vent’anni, nel 2045. Con lui, l’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, la giornalista Daria Bignardi, il giurista Gustavo Zagrebelsky (già Presidente della Corte Costituzionale), la docente universitaria Alessandra Sciurba e l’attore Corrado Fortuna.

In Libia era una stella del calcio ma Alaa Faraj è stato condannato come scafista. La sua storia è raccontata nel libro Perché ero ragazzo (di Alaa Faraj, a cura di Alessandra Sciurba, Ed. Sellerio) presentato lunedì 29 settembre sul sagrato della Cattedrale di Palermo. Alaa Faraj, per la prima volta fuori dal carcere con un permesso speciale, deve fare i conti con una fine pena prevista tra vent’anni, nel 2045. Con lui, l’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, la giornalista Daria Bignardi, il giurista Gustavo Zagrebelsky (già Presidente della Corte Costituzionale), la docente universitaria Alessandra Sciurba e l’attore Corrado Fortuna.

“Leggere questo libro significa scoprire la delicatezza umana che oggi si fa fatica a trovare”, ha detto Mons. Corrado Lorefice cui ha fatto eco Gustavo Zagrebelsky: “Abbiamo una speranza, la speranza che oggi si faccia giustizia. Questo è un libro straordinario, una storia di resistenza morale”. “Fate leggere questo libro considerando che gli scafisti veri sono a casa loro, non rischiano la vita. Alaa è il primo a volere giustizia per tutte le 49 vittime morte nella traversata”, ha aggiunto Daria Bignardi.

Giustizia per Alaa Faraj

(Gustavo Zagrebelsky / Repubblica, 27 settembre 2025) Le osservazioni seguenti nascono dalla decisione di un giudice (la Corte d’appello di Messina) confermata dalla Corte di Cassazione, che ha negato il giudizio di revisione di una sentenza di condanna a una pena pesantissima (trent’anni di reclusione) di un ragazzo libico, Alaa Faraj, trovatosi coinvolto in una delle tante tragedie della rotta mediterranea dei barconi di migranti.

(Gustavo Zagrebelsky / Repubblica, 27 settembre 2025) Le osservazioni seguenti nascono dalla decisione di un giudice (la Corte d’appello di Messina) confermata dalla Corte di Cassazione, che ha negato il giudizio di revisione di una sentenza di condanna a una pena pesantissima (trent’anni di reclusione) di un ragazzo libico, Alaa Faraj, trovatosi coinvolto in una delle tante tragedie della rotta mediterranea dei barconi di migranti.

Nell’agosto del 2015, quarantanove persone, stipate a forza nella stiva d’una barca senza aerazione vi trovarono una morte orribile per asfissia. Questa storia è narrata da Alaa, in un libro — Perché ero ragazzo — pubblicato in questi giorni nelle edizioni Sellerio. È scritto in un italiano, per così dire, sorgivo come può essere quello di chi sta imparandolo non dalle grammatiche ma dalle vicende della sua vita: sorgivo, creativo, preciso e spesso seduttivo. Fallito il tentativo di ottenere i documenti richiesti per l’espatrio, siamo condotti da una tappa all’altra di una vicenda che si svolge tra la decisione di lasciare Bengasi per cercare fortuna in Europa, i sotterfugi per tenerla nascosta ai familiari, la ricerca del danaro richiesto dagli scafisti armati che una notte pigiano nella barca uomini donne e bambini a blocchi di trenta per volta, il viaggio se viaggio può dirsi l’inferno della traversata, l’incriminazione e la condanna come uno dei responsabili dei tanti morti, fino all’approdo nel carcere dell’Ucciardone, dove dei trent’anni ne ha già scontati dieci passati nel tentativo di veder riconoscere la sua innocenza non disperando, anzi confidando nella giustizia italiana.

Era un ragazzo di vent’anni pieno di aspirazioni nello sport e nello studio. Oggi, a trent’anni d’età le prime sono tramontate e restano le seconde. Soprattutto, però, resta la sua protesta d’innocenza e la restituzione del suo buon nome: non essere stato uno “scafista” ma, come le altre persone imbarcate, un migrante vittima di politiche che, impedendo l’emigrazione legale, alimentano quella illegale sulla quale speculano i criminali che organizzano i viaggi, spesso con la connivenza degli Stati di partenza.

Su questa vicenda si è mobilitata un’attenzione particolare, suscitata e tenuta viva soprattutto dall’impegno di una filosofa del diritto dell’Università di Palermo, Alessandra Sciurba, che, non senza difficoltà, unisce lo studio astratto all’impegno pratico per la giustizia. Se il libro di cui stiamo parlando è giunto a compimento e alla pubblicazione, e non è rimasto soltanto un proposito abbandonato a causa di sfinimento e rassegnazione, lo si deve a lei. Se il giovane Alaa, nel frattempo, non è crollato, mantiene ferma la speranza e continua a riporre fiducia nello “Stato di diritto” che vige in Italia e che egli invoca costantemente malgrado la condanna che l’ha colpito ed egli considera ingiusta, lo si deve, ancora, anche a lei.

Ma, che cos’è lo “Stato di diritto” quando gli stessi giudici, chiamati a considerare la domanda di revisione della sentenza di condanna possono parlare, respingendola, di uno «scarto che indubbiamente esiste tra il diritto e la pena legalmente applicata e la dimensione morale dell’effettiva colpevolezza», senza avvertire l’insostenibile contraddizione e senza trarne alcuna conseguenza? Espressioni piuttosto contorte e tormentate, che esprimono tuttavia chiaramente il turbamento dei giudici davanti al caso che stanno giudicando: c’è una pena, pesantissima per di più, inflitta secondo la legge, ma essa «indubbiamente» si discosta (lo «scarto») dal diritto e non corrisponde all’effettiva responsabilità morale del condannato. In breve: la sua condanna è legale, ma è ingiusta e l’ingiustizia è tale da risultare al di là di ogni dubbio.

Pur in questo contesto, la domanda di riaprire il giudizio per riesaminare il caso è stata respinta perché le condizioni previste dal codice, anche secondo l’interpretazione dalla Corte di Cassazione, sono stringenti. Occorrono prove nuove, incontrovertibili, non esaminate in precedenza ed è ciò che manca. Allargare le maglie per ammettere la revisione pur quando, come in questo caso, le prove a sostegno della condanna erano labili testimonianze, rese allora e poi ritrattate, significherebbe che i processi non si chiuderebbero mai definitivamente e la certezza del diritto andrebbe in fumo. Sarebbe compromessa quella che i giuristi chiamano la “forza del giudicato”.

I giudici si fermano qui perché la legge non consente di andare oltre. La sentenza di condanna è stata pronunciata definitivamente e la legge la rende intoccabile. «Ma come?» direbbe chiunque. Questo nostro “Stato di diritto” tollera una condanna ingiusta e immorale, tale ritenuta non da uno qualsiasi di noi e, tantomeno dal condannato stesso, ma proprio dal giudice; questo nostro “Stato di diritto” tollera questa suprema contraddizione tra la legalità e la realtà, tra un dogma giuridico e la vita di una persona?

Procedere senza assumersi il peso della contraddizione e delle sue conseguenze significa adeguarsi a un cieco legalismo, al motto “dura lex sed lex” dietro il quale spesso i giuristi si rifugiano, ignorando la complessità della loro funzione al servizio del diritto: il diritto non si riduce alla legge ma è anche giustizia. Se fosse solo legalità, dovremmo accettare qualunque ingiustizia basata sulla legge. Ma una tale spietata visione della giustizia ridotta a mera legalità non è quella che dovrebbe orientare le opere dei giuristi, quando essi abbiano ampia esperienza e coscienza non solo delle virtù ma anche dei vizi della legge. Che cos’è la legge senza giustizia, se non pura forza legalizzata? La legge deve guardare la giustizia e la giustizia la legge: devono conoscersi e riconoscersi.

Che fare, allora, affinché la legge non prevarichi la giustizia e la giustizia non prevarichi la legge? Le possibilità delle arti interpretative sono ben note ai giuristi i quali sanno quanto danno essi possono fare alla legittimità e all’autorità delle leggi quando le applicano senza considerare le esigenze della giustizia. Le possibilità dell’interpretazione, però, non sono infinite e, dunque, non sono sempre sufficienti.

Allora è il rifiuto dell’arbitrio e il ricorso alla ragionevolezza del diritto, che soccorrono. La ragionevolezza è l’autentica chiave di volta del nostro sistema giuridico, della cui custodia la Corte Costituzionale è il garante. A essa ci si rivolge tutte le volte in cui le leggi, come tali e nella loro interpretazione, contraddicono inconfutabilmente le esigenze di giustizia, precisamente come nel caso in questione in cui la contraddizione è certificata dal giudice stesso. Che cosa c’è di più irragionevole e contraddittorio di una sentenza dove si legge: per la legge è così, ma per il diritto e la giustizia non è così («lo scarto»)?

Questo pare che si sarebbe potuto fare. Invece, il giudice si è voltato dall’altra parte dicendo: io non posso, ma c’è la grazia: ci si rivolga al presidente della Repubblica per chiedere che egli, nella sua saggezza, ristabilisca il diritto. Ma è, evidentemente, una soluzione di ripiego. Il giovane Alaa chiedeva giustizia, non pietà o benevolenza. In questa situazione, tuttavia, ben possono venire l’eventuale buona disposizione del capo dello Stato e la sua clemenza che immetta nella legalità una sorta di supplementum iustitiae.

Palermo Eventi e Notizie

Palermo Eventi e Notizie

Chiazz’Art

Chiazz’Art  Sole Luna Doc Film Festival

Sole Luna Doc Film Festival  Festival dell'Origano

Festival dell'Origano  Mercurio Festival

Mercurio Festival  Castello Di...vino

Castello Di...vino  Animaphix Film Festival

Animaphix Film Festival  Notte di Zucchero

Notte di Zucchero  Prima Onda Fest

Prima Onda Fest  Sagra delle ciliegie

Sagra delle ciliegie  Palermo Tattoo Convention

Palermo Tattoo Convention